.jpg) 圖片來源 20211014_shutterstock_597933110

圖片來源 20211014_shutterstock_597933110

肉毒桿菌的劑量所謂的units其實並不是用來計算要打多少到病人的身上,原本只是藥物的單位,說明大約有幾克,但後來被引申成治療單位,這是一個方便行事的做法,但也後來一直被使用著,讓使用者對於藥物如何使用的想法都被廠商牽制住,也就是被洗腦。那到底多少肉毒桿菌素的量可以影響多少肌肉的量?我想這個是很值得探討的一個問題 大部分的肉毒治療都是會恢復的,但我們日復一日的工作告訴我們,肉毒桿菌素的注射在某劑量以上就可以造成永久性的肌肉萎縮。因為肉毒桿菌的機制是讓肌肉沒有神經的支配,進而造成肌肉萎縮達到機能或是美觀的目的,照一般的機制來看是可逆性的。但就我的觀察,在我們診所的治療上,的確是不少病患的結果是部分永久性的。

肉毒桿菌素的機制為何?

肉毒桿菌素的作用機制是蛋白質被在靠近肌肉的神經突觸所吸收後,這些蛋白質抑制了下指令的乙醯膽鹼小泡泡的釋放,因為沒有指令了,所以肌肉就不會收縮。這個機制也可以用在非骨骼肌的肌肉上,或是有小肌束的細胞。這樣的機制也可以解釋了肉毒桿菌素在不同的疾病的治療上所扮演的角色,如:肉毒桿菌素治療尿失禁、腦性麻痺的肌肉控制、眼部肌肉不正常收縮等。

(1).png)

肉毒桿菌素可以影響多少的肌肉量呢?

這一篇2017韓國人發表的文章是比較低端也比較簡單前顯易懂一些,再次確認了肉毒桿菌素的注射可以導致肌肉萎縮,但是定性的研究,告訴你往西方走就可以到極樂世界,但怎麼走,什麼是白骨精,並沒有說。這個研究沒有講述多少的量可以影響多少的肌肉。主要的評估參數是厚度並不是重量或容積,並不是我們要的答案,感覺是為了增加適應症而做的研究。

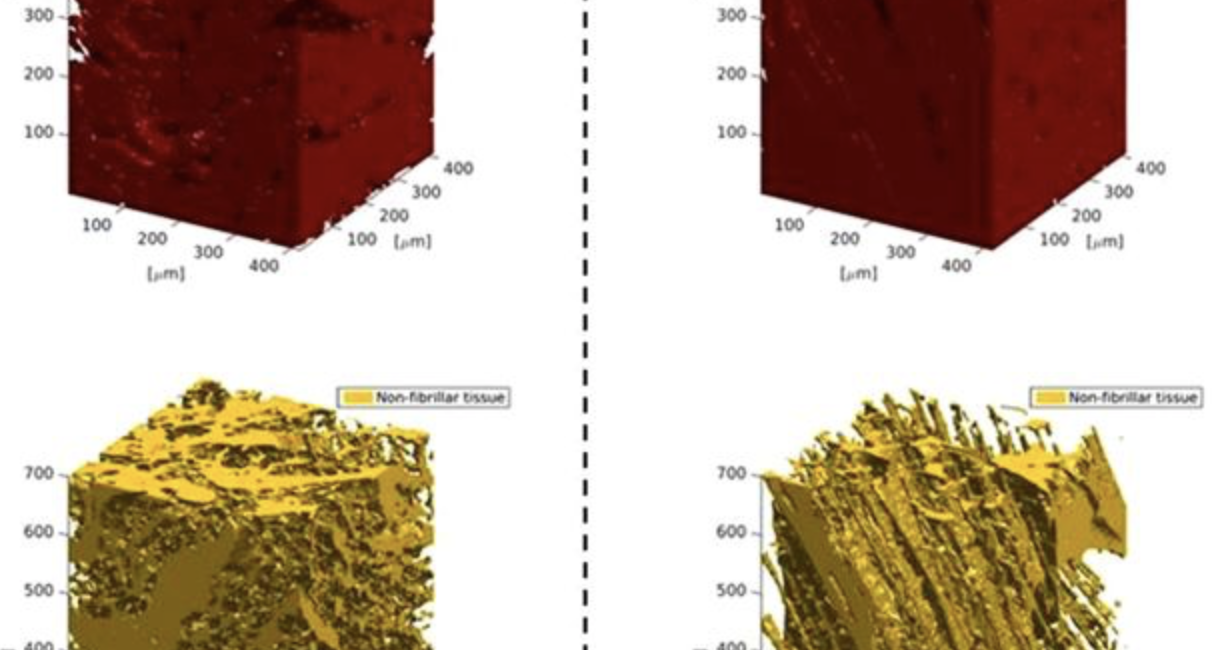

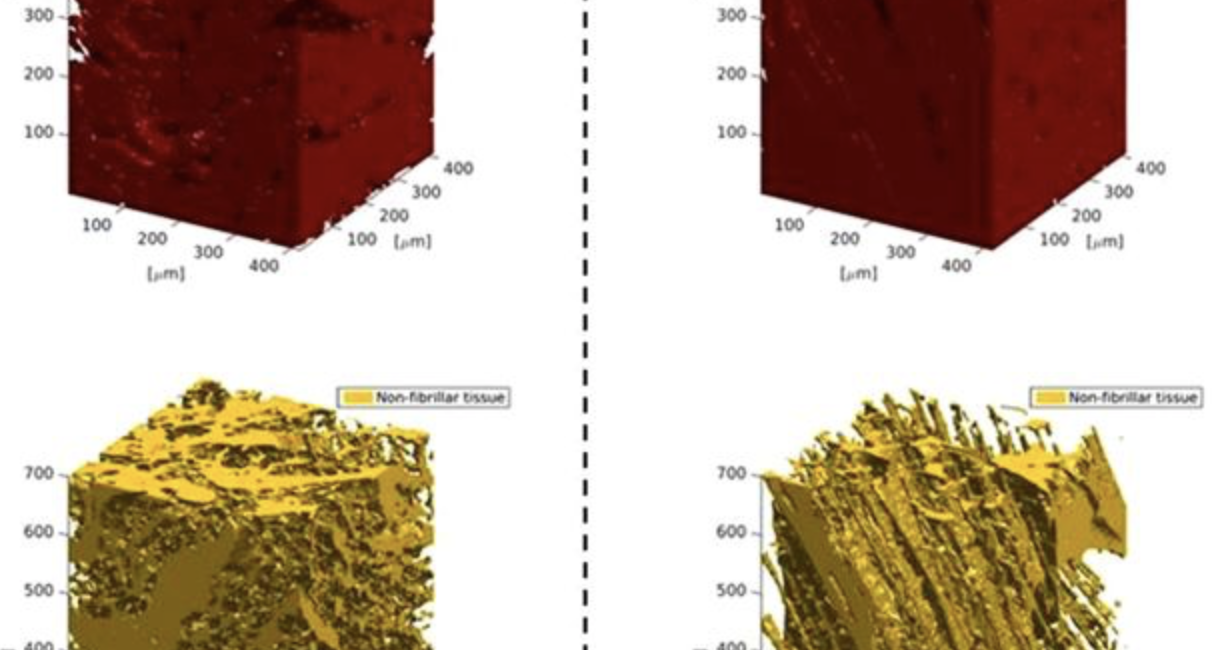

這篇文章來自波耳研究所(Niels Bohr Institute)的文章收錄在Nature雜誌,利用同步繞射的放射線Synchrotron Radiation X-ray Tomographic Microscopy (SRXTM)來幫助評估接受肉毒桿菌素治療肌肉量的變化。看起來在大白鼠的“換肉率”來說是3x20pg=60pg=0.75-0.81g莫約是10pg=1unit=0.125-0.135g的變化。可以證明了:大劑量、肌肉容積改變、肌肉協調性改變,但這是不是永久性的,沒有結論。是否這個數據可以套用在人身上,待文後再計算。

另一篇倒是可以證明了有永久性的變化,不過針對於動物與人類的年紀與肌肉的差別就沒有辦法做矯正。在分子的程度上是可以證明一些變化,但都是在推論上與臨床上一致認同的結論。

.png)

.png)

一般來說,人類的咀嚼肌的容積重量是多?少尤其是亞洲人,特別是台灣人,更是我們想知道的重點。

這篇發表在牙科範疇,台大臨床牙醫研究所發表的論文,利用MRI計算台灣人的咀嚼肌容量的論文。台灣27位男性的咀嚼肌平均體積是31立方公分。雖然不是台灣的大數據,但可以代表一部分的人是差不多是在這個區間的。

.png)

.png)

(1).png)

依照波耳研究所的結論:1unit=0.125-0.135g, 30g的肌肉萎縮就需要220-240U!! 其實用於治療大型肌肉強直或不正常收縮的劑量可以到這麼多。一般用於皮膚整形比較大塊的肌肉就是小腿肌肉的雕塑,可以用到這麼高的劑量,但可以觀察到的是,在我們治療之後的最高點,在大部分的病人都不會再出現,與治療咀嚼肌是一樣的結論,但多少的劑量可以造成這個結果呢?剛剛分享在Nature的論文中有提到,除了肌肉會變少之外,其餘在肌肉外的非肌肉組織是會增加的,取代肌肉的容積。若有這樣的情形發生,部分再恢復的肌肉也不會再取代這些非肌肉組織,最後的總合還是會比原本的容積還要小。但定量是多少?這個部分我認為是說不定的。

沒有辦法有結論

這些論文的實驗都只焦點放在“肌肉”,但活體的機制包含了其他的組織:軟組織、骨骼、代償肌、周邊神經。這些組織的存在都會影響肉毒桿菌素的效果。上述文章就是講述肉毒桿菌素會讓軟組織增加。聰明的大腦或神經組織會讓代償肌變大中和掉原本治療的肌肉效應或增加周邊神經的增生直接給予原本應受影響的骨骼肌乙烯膽鹼。這是單一肉毒桿菌素沒有辦法掌握的總和效應。

不過可以知道的是,如果想追求肌肉萎縮效果,總計量若是太低一定是沒有這樣的效果。而期待永久性效果的患者,在不知不覺當中,軟組織會一步一步取代肌肉,但因為每個個體的不同,他的效率也會不同。

.jpg) 圖片來源 20211014_shutterstock_597933110

圖片來源 20211014_shutterstock_597933110(1).png)

.png)

.png)

.png)

.png)

(1).png)